Warum Klaus-Junge-Open?

Warum Walter-Robinow-Turnier?

Vielleicht werfe ich Fragen auf, die für die Teilnehmer am Hamburger Schachfestival gar keine sind. Sie genießen bei herrlichem Herbstwetter das Schachfestival und befragen meist nur unsere Web-Site nach dem nächsten Gegner und ihre Datenbanken nach seinem Eröffnungsprogramm. Doch die Namensgebung für die beiden Turniere unter dem Dach des Hamburger Schachfestivals - das Klaus-Junge-Open und das Walter-Robinow-Turnier, mit der wir der Tradition unseres 150jährigen Jubiläums folgen, ist innerhalb des HSK durchaus umstritten. Es gibt Einwände gegen den Namen des A-Opens, das wir der Erinnerung an Klaus Junge widmen. Die aus einer antifaschistischen Überzeugung heraus begründete Ablehnung dieser Namensgebung hat sogar zum Verzicht auf die Teilnahme an dem attraktiven Turnier bewegt. Gewiss war Klaus Junge ein großes Talent, so dass ihn der Weltmeister Aljechin einmal als seinen möglichen Nachfolger bezeichnet hat, aber dürfen wir einen Menschen ehren, der als Leutnant in den letzten Tagen des nationalsozialistischen Krieges mit 21 Jahren in einem sinnlosen Einsatz gefallen ist und zwei andere Soldaten mit sich in den Tod gerissen hat? Und dürfen wir seinen Namen neben den des von den Nationalsozialisten verfolgten Juden Walter Robinow stellen?

Robinows Lebensleistung (1867-1938) als HSK Vorsitzender seit 1908 und von 1920-1933 auch als Präsident des Deutschen Schachbundes - mit dem Höhepunkt der ersten Schach-Olympiade 1930 auf deutschem Boden - ist allgemein anerkannt. Mit seinem Namen wollen wir auch alle anderen jüdischen Mitglieder, die 1933 den Klub verließen oder ausgeschlossen wurden, ehren, und einem solchen Gedenken kann sich niemand ehrlichen Herzens verweigern.

Walter Robinow

Aber erst die Verknüpfung der beiden so gegensätzlichen Namen zeigt den Riss, den es auch in der Geschichte unseres Klubs gibt. Dass Klaus Junge als junger Soldat und vor allem als überzeugter Nationalsozialist zu den Tätern gezählt werden kann, ist dabei nicht vergessen, sondern soll im Gegenteil Gegenstand der Erörterung und des Nachdenkens werden. Klaus Junge ist aber als herausragender Schachspieler auch Teil der Geschichte des Klubs wie der Jude Walter Robinow, der als Vorsitzender des Klubs Herausragendes geleistet hat. Die doppelte Namensgebung soll eine Spannung ausdrücken, die wir künftig vielleicht auflösen könnten, wenn wir den Schachspieler Klaus Junge nicht mehr erwähnten, aber wir sollten uns dieser Spannung bewusst bleiben oder allererst bewusst werden, denn viele - vor allem jüngere - Mitglieder im Klub kennen die HSK Geschichte ja bisher kaum. Deshalb sehe ich die von Thomas Woisin geförderte Festschrift, die vor allem auch Walter Robinow gewidmet ist, ebenso wie Hans Kriegers kleine Ausstellung einiger HSK Dokumente in zwei Vitrinen (neben dem Boden-Schachspiel im Foyer der Sporthalle) als Schritte, die eine kontinuierliche Arbeit auch an unserer Geschichte einleiten könnten. Die Festschrift ist ebenso wie das dem HSK Jubiläum gewidmete Heft 1/2005 des Kulturellen Schachmagazins KARL mit historischen Beiträgen von Michael Negele und Dr. Edmund Bruns zu Walter Robinow und Klaus Junge am HSK Stand im Foyer zu erhalten: Beide Texte geben weit genauere Informationen als meine kurze Charakteristik der beiden in Frage stehenden Personen, sie seien allen Teilnehmern am Hamburger Schachfestival empfohlen.

Klaus Junge

Anlässlich unserer Ausstellung „Schachpartie durch Zeiten und Welten“ im Museum für Kunst und Gewerbe habe ich mit dem Moskauer Großmeister Jurij Awerbach gesprochen, und er hat mir von seinem Buch mit dem Titel „Meteore“ erzählt, in dem er fünf große junge Schachspieler porträtiert, die im Krieg umgekommen sind: Ganz im Geiste des Wahlspruchs des Schachspieler „gens una sumus“ stellt er den Deutschen Klaus Junge neben jüdisch-russische Spieler. Für ihn war es keine Frage, dass Klaus Junge eine Ehrung, wie sie die Namensgebung eines großen Schachturniers darstellt, verdient.

Mich hat die Ansicht Jurij Awerbachs fast so beeindruckt wie die Worte jüdischer Besucher unserer Ausstellung, die unsere eigentlich fast nur angedeutete Auseinandersetzung mit der HSK Geschichte in den Jahren 1933-45 begrüßt haben. Besonders bewegt hat mich ein Schachspiel, das uns der Enkel eines jüdischen Mitglieds aus Israel für unsere Jubiläumsausstellung gesandt hat: Dieses Schachspiel hat seinen Großvater zunächst ins Exil in den Niederlanden, dann auch ins Konzentrationslager Bergen-Belsen und schließlich in die Freiheit nach Israel begleitet. Für mich war es das schönste Schachspiel unter all den Kostbarkeiten, die 1000 Jahre der Wanderwege des Schachspiels zeigten: Ich habe diese Leihgabe als Ausdruck der Versöhnung verstanden, einer Versöhnung jedoch, die uns nicht erlaubt, die Vergangenheit zu vergessen, sondern ihr Andenken im Hinblick auf die Zukunft zu wahren und Verantwortung zu übernehmen.

Mitglieder des Klubs haben auf dem Weg zur Ausstellung im Museum für Kunst und Gewerbe den schlechten Zustand des im Jahre 2000 als Gedenkstätte für das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau angelegten „Cosmic Garden“* wahrgenommen. Spontan entstand der Gedanke, gemeinsam durch tatkräftige Hilfe oder auch durch eine Sammlung im Verein für eine der Idee der Anlage am Anfang des Julius-Kobler-Wegs zwischen dem Museum und den Bahngleisen angemessene gärtnerische Restaurierung der Gedenkstätte zu sorgen. Wie das im Einzelnen geschehen kann, soll in den letzten Monaten des Jubiläumsjahres mit der Kulturbehörde besprochen werden. Prinzipiell hat die Senatorin Prof. Dr. Karin v. Welck unseren Vorschlag mit Dank akzeptiert. So können wir nun unsere dankbare Verbundenheit mit unseren früheren jüdischen Mitgliedern, die nach 1933 aus dem Klub ausgeschlossen worden sind, ausdrücken.

Christian Zickelbein

Fotos: HSK

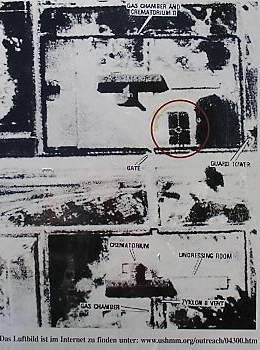

*Bei eingehender Betrachtung der Luftbilder, welche die Alliierten am 25. August 1944 von dem Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau gemacht haben, ist deutlich zu sehen, dass in unmittelbarer Nähe des zweiten Krematoriums (Crematorium II) einen regelmäßig angelegten Garten gab, dessen Grundriss leicht als kosmischer Plan erkennbar ist. Das überrascht hier, ist der kosmische Plan einst entworfen worden, um das Paradies zu symbolisieren. Der Garten, den Sie hier sehen, ist eine Rekonstruktion jenes kosmischen Gartens von Auschwitz-Birkenau. Traditionell steht das Zentrum eines kosmischen Plans als Zentrum für die Erde. Es wird gebildet von vier sich kreuzenden Wegen, die die Flüsse des Paradieses symbolisieren. Meist steht im Zentrum des Gartens ein Baum oder ein Brunnen. Die Planer des Gartens am Krematorium II entschieden sich, dort einen Baum zu platzieren. Da der Garten zwischen dem Eingangstor ("Gate") und dem Entkleidungsraum des zweiten Krematoriums lag, muss man davon ausgehen, dass dieser unverhofft auftauchende Garten für Hunderttausende ihr letzter Blick auf dieser Welt war.

(Text der Bildtafel vor der Gedenkstätte / Ronald Jones)